5月26日,我院能源与环境材料创新团队杨全红教授和贺艳兵副研究员联合指导的第一届新能源交叉学科硕士生韵勤柏在材料科学领域著名刊物Advanced Materials(影响因子17.493)在线发表论文,论文标题为Chemical Dealloying Derived 3D Porous Current Collector for Li Metal Anodes。

近年来,消费电子产品与电动汽车的快速发展对可充电锂电池的能量密度提出了更高要求。金属锂具有超高的理论比容量(3860 mAh/g),是锂二次电池最为理想的负极材料。遗憾的是,金属锂负极在充放电循环过程中会发生很大的体积变化,同时更致命的是,会产生大量像树枝一样的锂枝晶。锂枝晶的生长使得电极表面的固体电解质界面(SEI)膜难以稳定存在,极大降低了其循环稳定性;同时枝晶容易刺穿电池隔膜,引起电池短路,造成安全隐患。因此,枝晶是锂负极实用化的致命瓶颈,而有效抑制锂枝晶、将其真正用于电池负极,不仅是制造超高容量锂离子电池的需求,也将极大推进后锂离子电池时代的锂硫电池和锂空电池实用化和商品化。

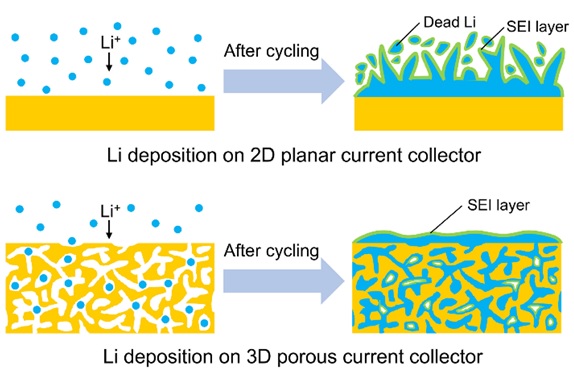

本研究以黄铜(铜锌合金)为原料,巧妙地采用化学去合金工艺将其中的锌去除,获得三维结构多孔铜,将其直接用作集流体抑制了锂负极枝晶的产生,得到循环性能极佳的高性能锂负极。以沉积1.0 mAh/cm2金属锂三维集流体为负极、磷酸铁锂为正极构建的全电池循环300周后容量保持率高达89.7%,远优于使用普通铜集流体的全电池(58.2%)。三维多孔铜集流体的采用增大了电极比表面积,降低了电极有效电流密度,从而可有效抑制锂枝晶产生;同时该三维集流体内部丰富的微米级孔道结构可有效容纳金属锂沉积,从而缓解了金属锂负极在多次锂沉积过程中的体积膨胀,使得SEI膜得以稳定存在。

此工作有三个特点:1、提出了全新的化学去合金化构建多孔电极的思路,阐明锂枝晶产生和抑制新机制,对基于锂负极的二次电池构建具有重要的指导意义;2、提出了多孔铜集流体的设计思想,与现有铜集流体工艺契合度高,为锂负极的产业化奠定基础;3、提出了多孔铜集流体的制备新工艺,由制到用、工艺简单,从原料到产品、物廉性能佳,有助于推动锂负极和高性能锂电池的实用化和商品化。

该三维多孔集流体为提高锂离子电池能量密度、推动锂硫电池和锂空电池的发展提供了一种全新的低成本解决途径,在高能量密度锂电池领域具有巨大的应用前景。

上述工作得到了国家科技部973项目基金、国家自然科学基金和深圳市基础研究项目等资助。

三维多孔集流体抑制锂枝晶生长示意图

附:

Q Yun, Y-B He*, W Lv, Y Zhao, B Li, F Kang, and Q-H Yang*, Chemical Dealloying Derived 3D Porous Current Collector for Li Metal Anodes, Advanced Materials, 2016, DOI:10.1002/adma.201601409.

链接:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201601409/epdf