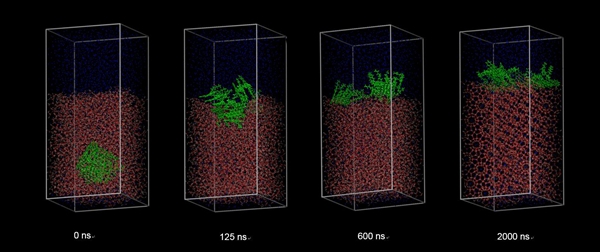

5月21日,我院海洋学部陈道毅教授团队在实验室成功地模拟高压低温的海底环境,合成了水合甲烷结晶——“可燃冰”。此次合成的“可燃冰”呈白色晶体状,在空气中不断分解并产生气泡,分解过程持续十五分钟。同时,与英国伦敦大学学院合作建设的微纳尺度X射线CT系统已经建成,可以对可燃冰生成等多种微小尺度的反应过程进行精细观测,应用分子模拟技术进行机理研究,已经在相关国际学术期刊Energy&Fuel发表一篇文章。吴国钟讲师、数位博士研究生和工程师是该研究方向的主力。

目前,可燃冰开发已经被列为深圳海洋经济专项中的四大重点探索领域之一。陈道毅教授团队于2015年在深圳市经信委成功获批了“深圳南海可燃冰开采技术平台项目”,该项目将整合政府、企业与科研机构资源,建设面向南海可燃冰开发、最前沿、最具技术性的平台,致力于可燃冰开采工艺及配套装备的研发。

可燃冰是储藏于海底的天然气水合物,又称甲烷水合物,被视为未来新能源之一。而天然的可燃冰主要存在于海底沉积物和大陆永久冻土层中,科研人员难以直接对其进行实验研究,此次成功合成可燃冰,将有助于研究团队了解可燃冰在不同环境下生成、分解的机理,从而进一步研究其性质与相关技术。(郑颖颖)

图为在深圳西丽大学城清华校区实验室合成的“可燃冰”

图为分子模拟可燃冰合成图