防疫不松懈

科研不停歇

清华SIGS的新学期

以特殊的方式“云上”开启

除了上网课、写论文以外

做科研、开组会也是SIGSers日常的

重要学习工作内容之一

让我们一起走进SIGS的课题组

看看大家如何在特殊时期

克服与导师距离远、组员分布分散

等种种困难

同心抗“疫”,“研”途并肩

胡振中课题组 “一二三四”“两地双驱”

海洋工程研究院胡振中副教授课题组学生分布在北京、深圳两地。课题项目覆盖领域广、学生之间的合作交叉多,如何在疫情期间高质量、高效率地指导每一位学生顺利开展学习、科研,加快推动课题组各个项目进展,在精准给予每个学生因材施教、个性发展的同时,又能让大家充分交流碰撞、互助合作,成为该课题组面临的一大挑战。

胡振中秉承自己从清华土木系做本科毕业设计开始就坚持的“组会”机制,发挥十余年来“北深”双基地齐头并进的经验,吸纳学生们的意见建议,总结优化出疫情期间“一二三四”“两地双驱”的机制,并取得良好成效。

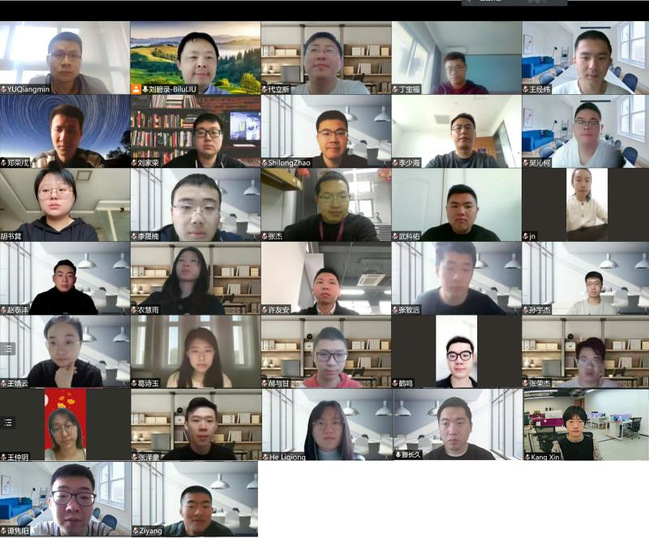

胡振中课题组线上组会合影

“一”是坚持每周一次组会。集中选择人员可到齐的时间,通过“线上+线下”相结合的形式,组织课题组全部10余名学生开展学术研讨。每位同学提前精心准备、现场轮流汇报自己阶段性科研进展及下一步计划,并根据近期的成果专题介绍自己的学习心得、论文写作技巧等,然后再由其他同学提出问题和建议,进行头脑风暴,让同学们互相学习、互给建议的同时,开拓了思路、拓展了视野,营造出“赶超比拼”的良性互动氛围。

“二”是保证与学生的二人交流。无论是随时可以面对面,还是视频、电话、微信线上聊,胡振中一直强调自己要“开门迎学生”,随时随地欢迎同学们来问问题、辩思路、诉心声。对于学生开题、结题、毕业等关键阶段,或者面对性格内向、阶段性受阻的学生,胡振中会尤其加强主动的关心和沟通,手把手地指导、把关,及时纠正学生的科研误区,调整不合理的工作计划。

“三”是固化推广三级指导。胡振中总说,自己在清华大学读博期间,除了接受学校和导师的悉心教导外,师兄师姐的“第三级”帮助也十分重要,胡振中能从他们身上学到很多实践技能和解决问题的方法。现在,胡振中课题组也按照不同的项目分成了几个小组,每个小组有一名牵头博士或硕士生,并充分给予他们自主发挥的空间,同时郑重赋予他们“传帮带”的任务,带领师弟师妹们锐意创新、攻坚克难。

其中,由2020级博士生刘毅牵头的3人小组,在胡振中的指导下,敏锐捕捉日本政府宣布福岛核废水排放入海这一问题,立刻对核废水的扩散机理及路径进行了相关研究,经过半年的艰苦攻关,相关成果于2021年末发表在顶刊《国家科学评论》(National Science Review)上,并被多家国内外媒体转载报道,引起了学界和工业界的广泛关注。

“四”是积极加强四方合作。虽然北深两地距离远,但胡振中和课题组的学生们化被动为主动,从中挖掘出更多的优势。比如,他们能够与更多课题组进行交流合作,能够根据地域特点寻找不同的项目方向,还能利用两地数据协同验证新的技术。为了能为祖国抗疫贡献一份力量,胡振中带领博士生冷烁等同学,与李孙伟老师课题组联合开展行人高度处气溶胶扩散模拟研究,取得了可期的成果。

胡振中(前排右二)课题组师生合影

在“一二三四”“两地双驱”机制的推动下,课题组同学们在疫情期间一直有条不紊地开展着学习和科研,在学术探索的道路上耕耘、收获,还积极参加抗疫志愿活动。课题组的同学们早已约定好,等疫情散去,暑假一起到金沙湾踏浪,寒假一起去北海堆雪人……

刘碧录课题组 “一点、两线、多维”

春季学期开学以来,国际研究生院的许多学生和科研人员无法如期返校,给科研工作带来诸多挑战。面对这些问题,材料研究院刘碧录副教授课题组始终保持“学习不松懈、科研不落伍”的氛围,充分发挥主观能动性,摸索出了“一点、两线、多维”的工作方法,保障了课题组人才培养和科研工作的稳步进行。

“一点”即始终保持以科研为焦点的工作和生活状态。课题组的学生目前分布在全国不同的地区、还有部分学生在海外,每个成员的研究主题也不尽相同,因此需要集中统筹、因人而异,合理安排每个学生的科研工作。刘碧录建议大家保持正常工作的作息,并细致地为每个小组制定了工作台账,包括安排基础知识学习、科研进展跟踪、专题深入讨论、头脑风暴、学术报告等活动。例如,未到校同学利用居家办公的机会深入整理和分析已有数据,组织一对一专题研讨,总结实验结果,撰写学术论文,形成“远程日日不停学,科研时时有进展”的氛围。

“两线”即依托线上、线下两条主线开展工作。在课题组大家庭中,线上线下成员、校内校外成员相互依托、相互帮助,共同为科研工作的顺利开展保驾护航。在校学生利用宝贵机会进行实验操作,推进实验进度,同时积极协助校外同学开展急需进行的实验,将疫情对实验的负面影响降到最低;未返校的学生则利用居家时间对已有实验数据进行整理分析,同时对前沿研究进行文献调研,进一步夯实专业基础理论,向忙于实验操作的学生分享领域内的新研究、新问题、新发现、新见解。通过这种线上线下交互、校内校外协作的形式,课题组形成了良好的互补结构,实现了理论学习和实验进展两不误。

刘碧录课题组人员在工作现场

“多维”即课题组成员将科研工作进行分解,从多个维度进行科研攻关。课题组将科研工作划分为文献调研、专家讲座指导、实验方案设计、实验操作和数据整理、论文撰写等方面,组织学生从以上几个维度开展协同工作。

例如,疫情期间在校学生以实验相关的工作为主要工作内容,集中力量开展实验设计、实验操作和数据整理工作,定期报告实验进展或者遇到问题,向课题组寻求帮助;居家工作的同学则是以文献调研与讨论、数据整理、论文撰写等工作为主。每周邀请本领域的专家学者为同学们带来高水平的线上学术报告,并在会后与同学们进行小范围深入交流与切磋。

刘碧录课题组线上组会合影

日前,课题组已邀请北京大学教授刘开辉讲授了二维材料的可控生长和应用的研究和进展,芬兰阿尔托大学教授Zhipei Sun讲述二维材料及非线性光学。同学们认真听讲,尤其是他们在报告之后细致的交流和讨论、积极请教的态度,获得了专家老师的赞许。这种实验操作、数据整理、文献调研、专家指导等多维度协同进行的方式保证了科研的不间断进行。

深圳的新冠疫情让课题组成员分隔在校内校外、线上和线下,虽然给科研工作带来了一些挑战,但是课题组通过这种“一点、两线、多维”的工作方式,实现了“抗疫不停研”的目标。近期课题组已经有数篇文章发表后投稿至领域内知名期刊上,为“后疫情时代”的科研工作打下了牢固的基础。

素材来源:胡振中课题组、刘碧录课题组

记者:原洋

统稿/编辑:叶思佳