自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,院党委认真贯彻落实党中央决策部署,把疫情防控工作作为当前最重要的工作,坚决打赢疫情防控阻击战。按照学校党委的统一部署,在抗击疫情的特殊时期,各教职工党支部在疫情防控期间各项工作不松懈、不缺位,引导广大党员在抗疫时期充分发挥模范带头作用,勇于进取,尽责担当、充分发挥教职工党支部的战斗堡垒作用,在此期间涌现出一批先进典型。

本期将为您带来两位“新党员”的故事,他们是“科研抗疫,助力患者早期诊断”的何永红老师和“坚守阵地,把好校园防控第一关”的林子淳老师。二位老师既是新发展党员,也是我院奋战在学院科研、后勤两条战线上的教职工的缩影。疫情面前,二位新党员用自身的实际行动交上了一份出色的“思想汇报”,诠释了什么是共产党人的责任与担当。

何永红:共克时艰 聚力前行

何永红教授是我院生命与健康学部主任,同时也是2019年新发展的教授党员,多年从事生物医学光学技术、应用及仪器的交叉学科科研工作。面对突如其来的新冠疫情,何永红教授专注于患者早期诊断这一疫情防控的关键环节,第一时间带领课题组开展了技术攻坚和仪器开发工作。

病理学研究发现,肺炎患者在患病早期症状较轻,随后其病情会在患病后一到两周内快速加重,直至发展到危重症情况。因此,针对新冠病毒防控要求,在肺炎患者早期表现出患病症状时,能否及时、准确、快速地诊断该肺炎患者是否演变为重症患者成为降低致死率的关键。在临床治疗中,科研工作者与医护人员在进行新冠肺炎重症患者血细胞涂片观察时发现新冠肺炎患者会有淋巴细胞减少这一异常现象,因此外周血中的血细胞形态学检测有助于解决新冠重症病例早期诊断问题。根据这一病理学判断,何永红带领课题组加紧研制了全自动血涂片显微成像仪以协助对新冠肺炎进行诊断,达到识别新型肺炎血细胞的特征的目的,用于辅助诊断。

为了尽快将该项技术应用于新冠肺炎的临床诊断,研发人员与合作者组织了临床实验。在实验中,成像仪被应用于新型肺炎患者血涂片的检测中。在检测结果中,研发人员发现了“吞噬细胞变大、淋巴细胞减少、 破裂细胞增多”这一异常变化,这一发现为医护人员更加及时、准确、快速地对新冠肺炎进行诊断提供了重要线索。

作为一名新党员,何永红教授不仅在自身所擅长的科研领域积极为抗击疫情做出贡献,同时,在疫情防控工作中,还积极带领学部年轻干部严格落实各项防控措施,主动与学部在鄂教职工取得联系,关心他们的生活与工作,响应国家号召慷慨地为受灾地区进行捐款,用行动践行了共产党员的初心和使命。

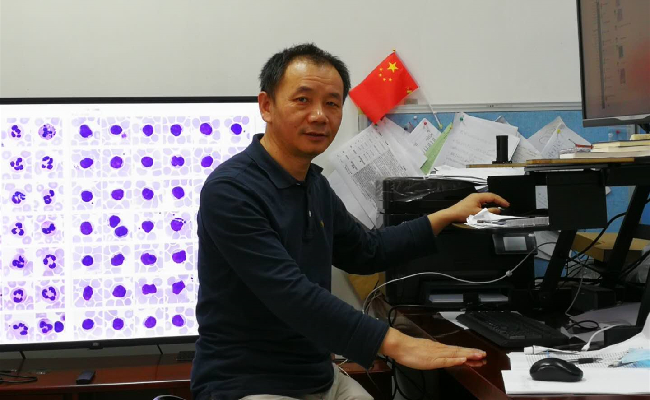

何永红教授利用人工智能技术对血涂片细胞进行全自动快速分类分析,该技术用于重症患者快速血象诊断

林子淳:后勤保障 助力防疫

突如其来的新冠疫情给学院各项工作的开展带来了巨大的挑战,学院的后勤部门更是直面疫情的冲击。作为我院2019年秋季学期新发展的教职工党员,后勤物业办公室的林子淳同志第一时间站了出来,主动担当抗疫的重任,体现了党员的先锋模范作用。

疫情期间,林子淳主要负责进出校园人员的管控工作,工作风险大、任务重。面对突发的疫情,林子淳每天都要处理大量的入园申请,有些申请还还比较棘手,比如老师从外地返回,实验室设备需要加液氮维护、实验细胞需要照料等。为了使符合要求的老师能够尽快进入校园,尽量减少在门口等待的时间,林子淳一直电话不离身,随时接听电话并报批,做到第一时间通知校卫队放行。

林子淳所在的后勤部门还承担了防疫物资的募集、保管和发放工作。疫情期间,他全程参与防疫物资采购、捐赠接收、物资领取、代校本部兄弟部门领取物资及转邮寄工作。此外,林子淳同志还参与了向在校学生、一线工作人员、湖北地区师生的口罩发放工作。

林子淳与后勤部门的其他职工一起,尽职尽责、全力以赴,为保障校园的正常运转坚决把好疫情防控“第一道关卡”,在平凡岗位上展现了党员应有的风貌。(文/院党办 编辑/黍离)

林子淳(左二)陪同院领导开展疫情防控工作