近日,清华大学深圳国际研究生院干林团队采用冷冻透射电子显微镜和电子能量损失谱方法,系统揭示了电化学氧化制备的氧化铱(IrOx)纳米颗粒中形成的金属Ir核/非晶IrOx壳的核壳精细结构,以及对电解水阳极氧析出催化反应的尺寸效应,实现了对催化剂近表面区活性氧物种的高空间分辨表征,为理解质子交换膜电解水非晶氧化铱催化剂的催化性能和尺寸选择提供了重要的指导。

利用可再生能源来电解水制氢是一种有效的储能及脱碳减排策略,我国“十四五”规划将氢能发展作为长期发展战略,其中重点要提高电解水制氢转化效率。与传统碱性水溶液电解槽相比,质子交换膜(PEM)电解水因其启动快且电流密度高的特点与可再生能源有着更好的兼容性。然而,阳极发生的氧气析出反应(OER)过程动力学缓慢,目前只有铱(Ir)等极少数贵金属催化剂在PEM条件下相对稳定且具有较高的电催化活性。但是Ir资源稀缺且成本高昂,如何提高其OER催化活性十分重要。

相比于晶态的二氧化铱(IrO2),电化学氧化金属Ir制备的非晶IrOx往往具有更高的OER电催化活性,但其原子尺度的根源尚未完全被理解。有学者提出非晶IrOx的表面和亚表面存在去质子化的单配位活性氧物种,其产生的强亲电性能激活OER电催化过程。然而,由于亚稳态的非晶IrOx在透射电子显微镜观察下结构不稳定,对这种活性氧物种的高空间分辨表征仍未实现。对此,干林课题组采用冷冻透射电镜在电化学非晶IrOx纳米颗粒(近)表面活性氧的高分辨表征及其尺寸效应上取得了重要进展。

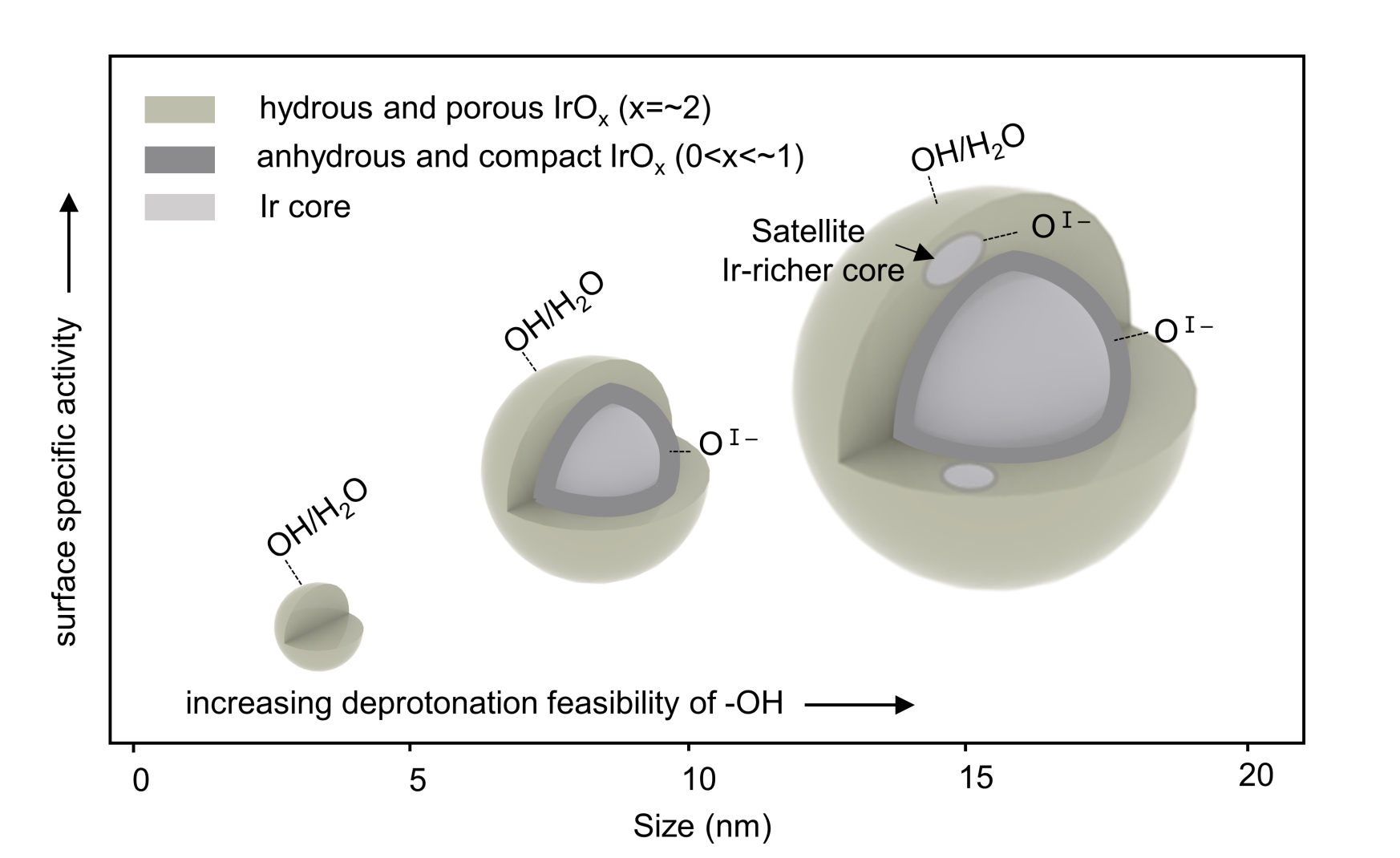

研究团队通过电化学氧化Ir纳米颗粒得到的不同尺寸IrOx纳米颗粒,结果表明尺寸越大的IrOx纳米颗粒具有更高的OER本征催化活性。为了减小非晶IrOx催化剂在电子书辐照下的不稳定性,研究团队使用冷冻透射电镜样品杆使样品维持在低温(-170 ˚C)的条件,进而对其进行扫描透射电子显微镜(STEM)电子能量损失谱(EELS)表征。研究发现,冷冻条件可以明显减轻电子辐照对非晶IrOx的损伤,在2.3×105 e-·Å-2的剂量下仍能保持非晶IrOx结构;相反,在室温条件下非晶IrOx在1×105 e-·Å-2的剂量下即转变成晶态的Ir金属。利用冷冻球差矫正STEM,团队发现不同尺寸的Ir纳米颗粒在电化学氧化后表现出明显不同的结构:颗粒尺寸在5 nm以下时,IrOx呈现出多孔的完全非晶结构,其中O为配位饱和的O2–;当颗粒尺寸增加至5 nm以上时,形成以金属Ir为核、非晶IrOx为壳的核壳结构。通过冷冻STEM和O-K边的EELS谱分析发现,在非晶IrOx壳层与金属Ir核之间形成一层致密的亚化学计量非晶IrOx层,并产生很强的OⅠ–活性氧物种信号(525 eV)。这种活性氧具有很强的亲电性,可以促进表面Ir位点上的水的亲核攻击(O–O耦合)过程,进而提高了OER催化活性。这一结果解释了为什么5 nm以上的核壳纳米颗粒相比5 nm以下的完全非晶IrOx纳米颗粒具有更高的催化活性,从而为IrOx电催化剂的尺寸设计提供了依据。上述结果对理解非晶IrOx的表面/亚表面活性氧物种的作用以及电解水OER催化活性具有重要意义。

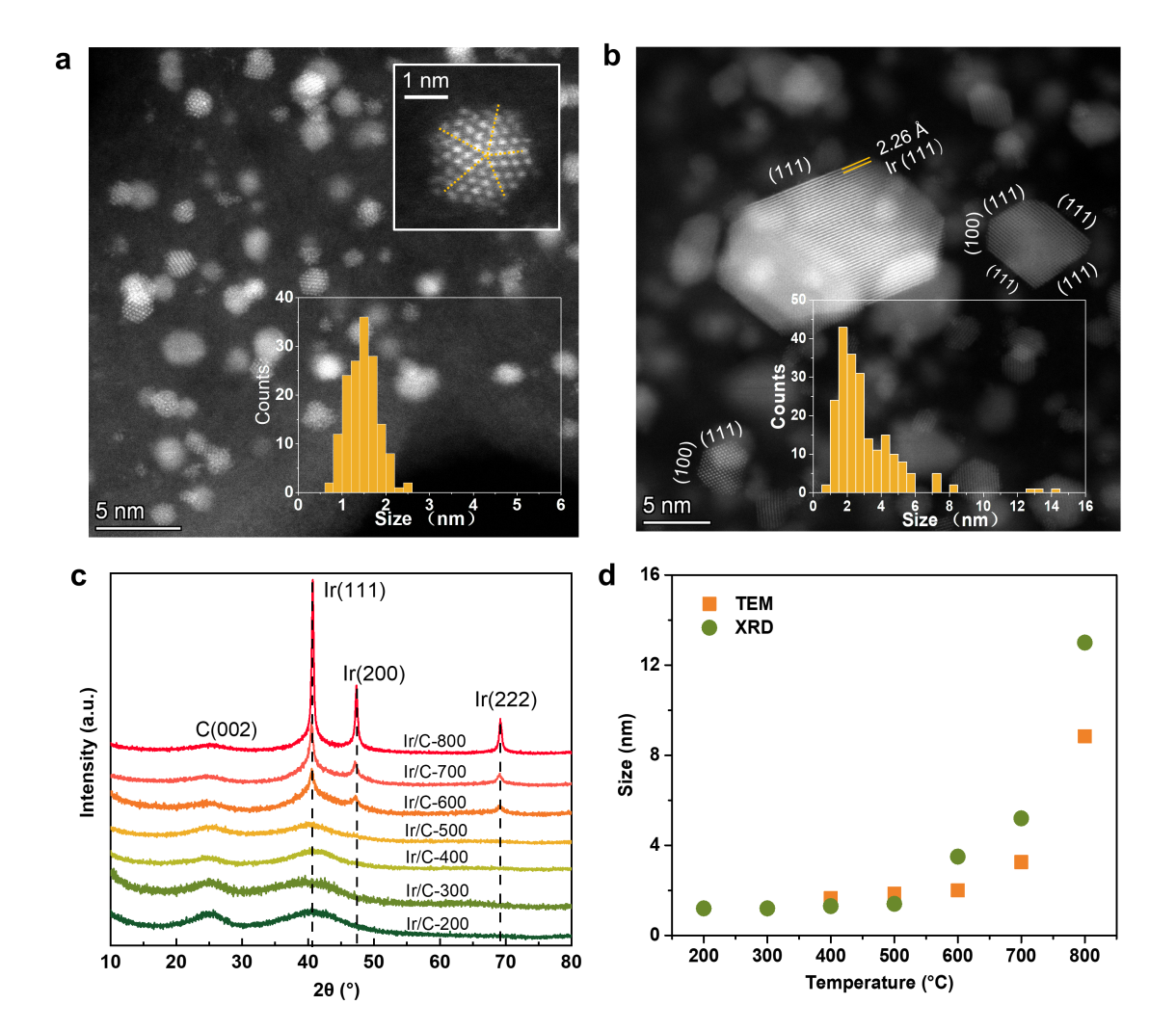

图1. 不同尺寸的Ir纳米颗粒催化剂的制备与结构表征

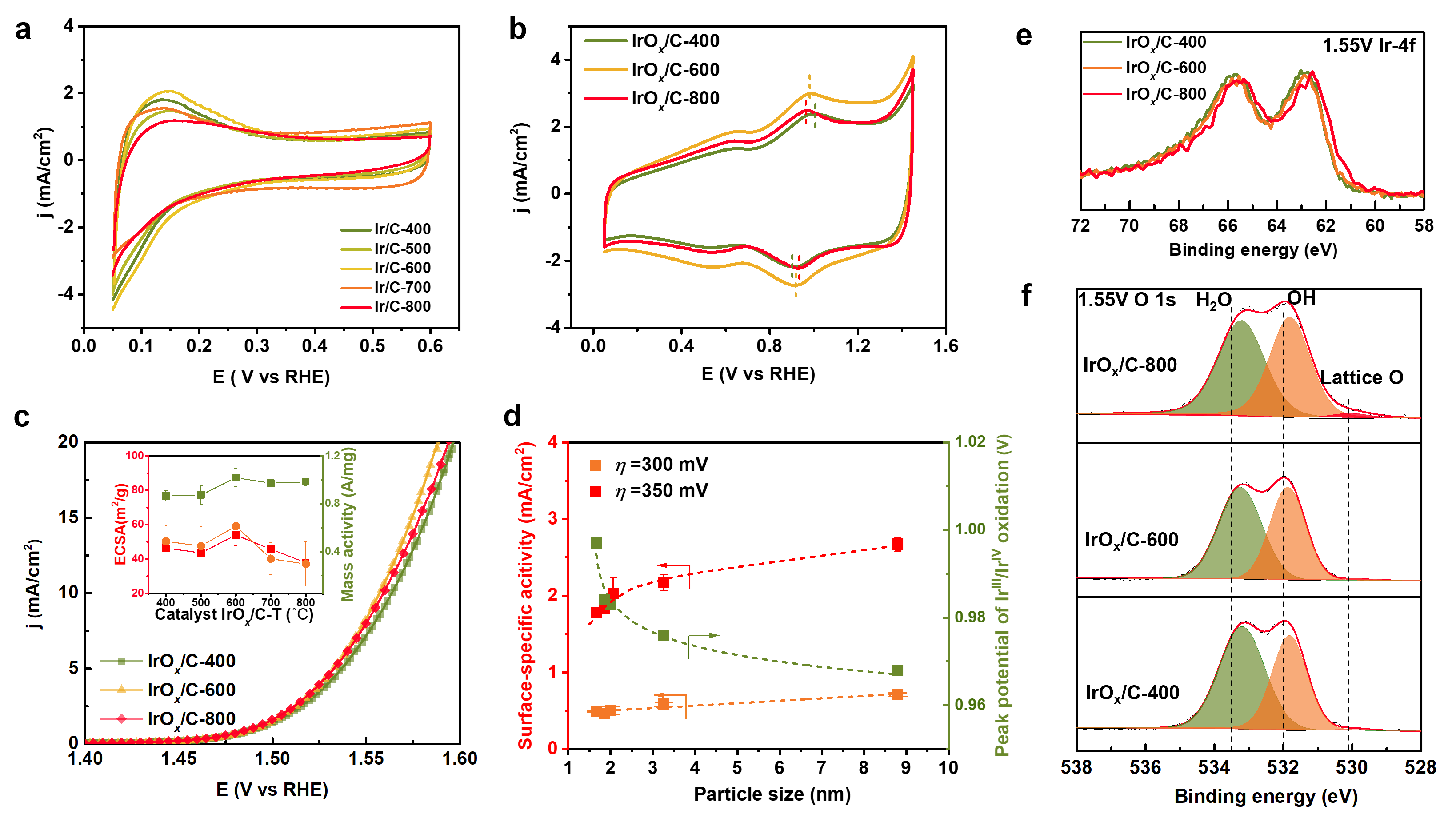

图2. OER电化学性能测试与X射线光电子能谱表征

图3. 电化学氧化后不同尺寸的IrOx纳米颗粒的常温和冷冻STEM表征与形貌统计

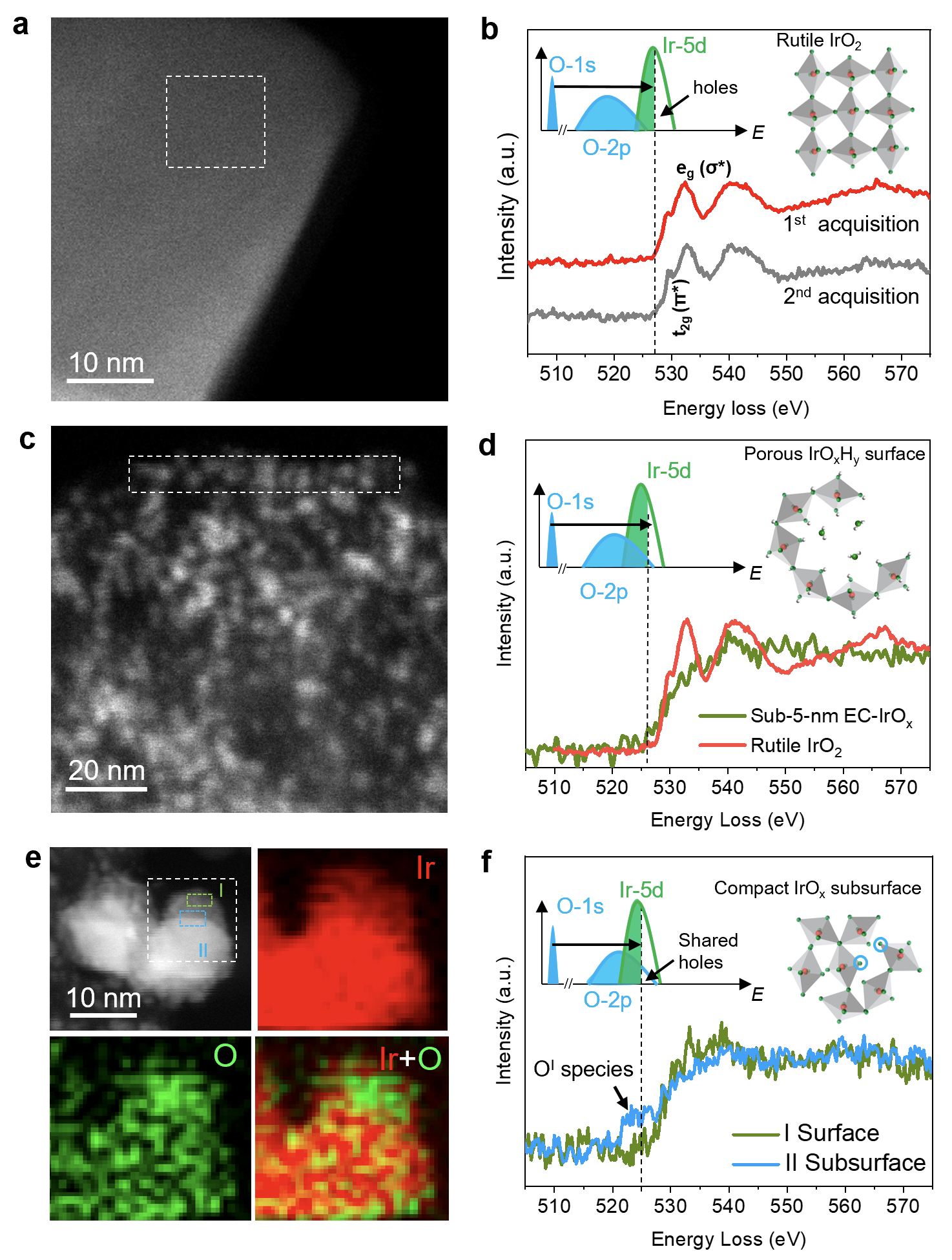

图4. 晶态IrO2 (a, b)、5 nm以下非晶IrOx纳米颗粒(c, d)、以及5–15 nm的IrOx核壳纳米颗粒(e, f)的STEM-EELS表征

图5. 15 nm以上IrOx核壳纳米颗粒的高分辨STEM图及冷冻STEM-EELS分析

图6. 电化学氧化制备的IrOx纳米颗粒的核壳精细结构及尺寸效应示意图

相关研究成果以“冷冻电镜揭示电化学IrOx纳米颗粒的核壳精细结构与尺寸效应”(Size-Dependent Core-Shell Fine Structures and Oxygen Evolution Reaction Activity of Electrochemical IrOx Nanoparticles Revealed by Cryogenic Electron Microscopy)为题,发表在《美国化学会纳米》(ACS Nano)期刊上。

论文共同第一作者为深圳国际研究生院材料研究院2019级博士生徐敬博、2021级博士生常亮,通讯作者为干林副教授。论文作者还包括深圳国际研究生院2020级博士生魏印平、魏杰博士、2022级博士生崔雯渟和2022级硕士生陶莹。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省重点研发计划、以及深圳市先进层状材料高值应用重点实验室和深圳市科创委基础研究等项目的支持。该研究采用的(冷冻)球差矫正扫描透射电子显微镜和电子能量损失谱表征工作均在深圳国际研究生院材料与器件检测中心电子显微镜平台进行。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c10657

文/图:徐敬博

编辑:叶思佳

审核:陈超群