锂金属电池因其超高能量密度被视为下一代储能技术的“圣杯”,而高容量锂金属电池的安全挑战主要源于热失控现象,可能会导致冒烟、起火甚至爆炸。要实现安全运行并提升电池性能,必须对内部温度分布进行实时监测。然而,现有监测方法在维度、精度和时效性方面存在不足,难以检测导致容量衰减和安全风险的锂沉积不均与局部温度波动问题。

近日,清华大学深圳国际研究生院关迅、周光敏团队在这一关键安全领域取得重大突破,研究团队创新性地将阿基米德螺旋光纤、瑞利背向散射技术与超分辨算法相结合,开发出“OST-SRTM”原位时空超分辨热监测系统,在每3秒1帧的速度、每平方厘米1820个点位的分辨率下,实时捕捉电池内部微观温度变化,为解决电池热失控难题提供革命性技术方案。

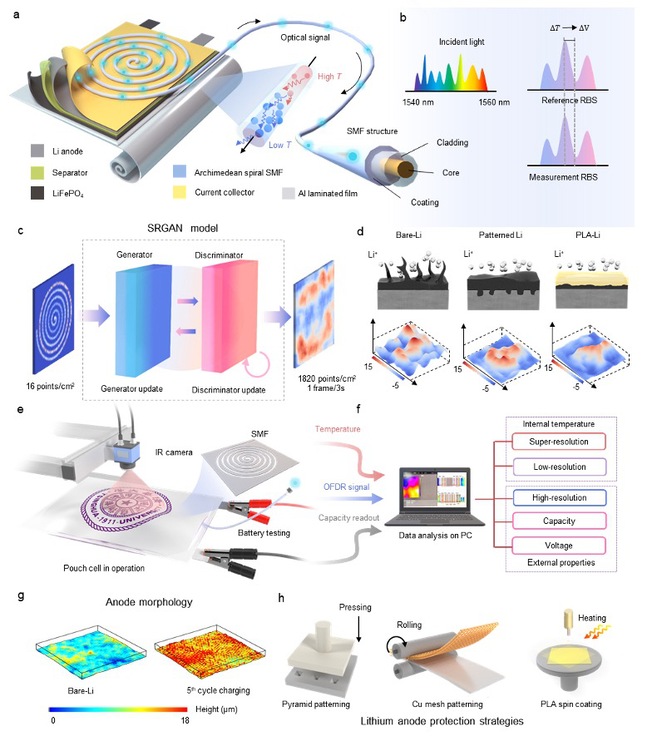

图1. OST-SRTM系统的设计和实验设置

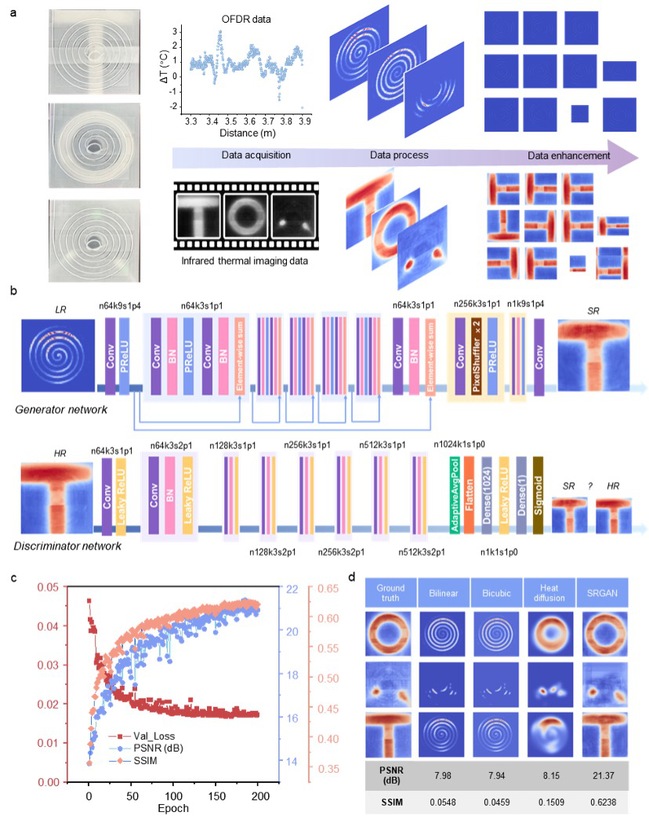

尽管光频域反射技术(OFDR)能获取光纤沿线的温度变化数据,并通过螺旋排布将一维信息转为二维分布,但光纤间隙仍存在监测盲区。本研究采用外置实验构建训练数据集,同步使用OFDR系统(采集一维数据)和红外相机(记录二维热场数据),建立时空对齐的原始数据集。通过超分辨算法将原始16点/cm²的分辨率提升至1820点/cm²,首次实现对整个电极表面的无损全监测。

图2. 基于SRGAN的超分辨率应用于OFDR温度数据

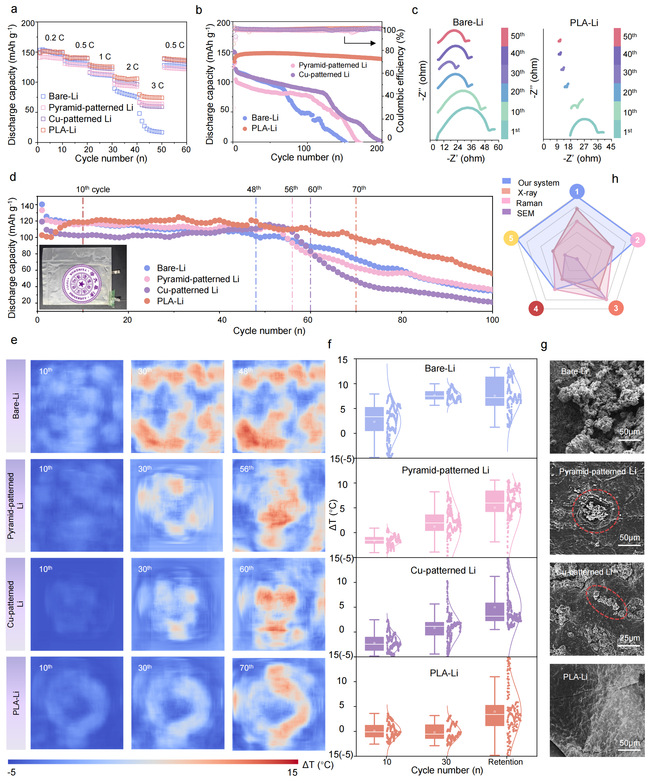

当未经处理的锂金属电池在0.5 C下循环100次,可以在第48个循环中观察到容量退化。通过监测电池整个生命周期的时空温度,团队有效地计算了电池内的温度演化。团队通过钉扎实验,模拟与热失控场景相关的条件,以验证电池在严重外力作用下的性能。

图3. 锂金属电池的整个生命周期的电化学性质和时空温度分布以及钉扎实验

研究显示,未经保护的锂金属电池在循环过程中会出现超过15°C的局部高温区,这些“热点”正是枝晶剧烈生长导致热失控的前兆。团队测试了三种保护策略:金字塔压纹、铜网图案化和聚乳酸(PLA)涂层,其中PLA涂层表现最为优异,不仅将电池寿命延长45.8%,还使平均温度降低6.84°C,显著减少了热点的产生。

图4. 锂阳极保护策略的有效性验证

研究团队已在软包电池上验证了该技术的可靠性,为电池安全预警提供了全新解决方案。相关研究成果以“锂金属电池热事件的原位时空间超分辨监测”“Operando spatiotemporal super-resolution of thermal events monitoring in lithium metal batteries”为题发表在《国家科学评论》(National Science Review)上。清华大学深圳国际研究生院2023级硕士研究生张翀昊、2023级博士研究生刘泽丛为共同第一作者,合作者包括清华大学深圳国际研究生院2022级硕士研究生劳洲界、2023级博士研究生周宇霆、2022级博士研究生肖潇、2023级硕士研究生冯涛,西北大学王若晖教授。深圳大学助理教授常成帅、清华大学深圳国际研究生院周光敏副教授、关迅助理教授为本文共同通讯作者。该研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东创新创业研究团队计划、深圳科学技术与创新委员的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf088

文:张翀昊

编辑:戴雨静

审核:聂晓梅