烷烃是天然气和石油中的主要成分,储量丰富、成本低廉,是重要的碳氢资源。除作为燃料外,若能高效转化为高附加值化学品,将在化工合成领域发挥更大价值。然而,由于烷烃C-H键高度稳定、反应活性极低,传统转化过程往往依赖高温高压及贵金属催化剂,严重制约了其在精细化学品合成中的应用。与此同时,亚胺类化合物作为合成药物、生物活性分子和功能材料的关键中间体,具有广泛用途。但传统合成方法通常依赖含活泼官能团的原料,步骤繁琐、成本高昂,且存在副反应多、收率低等问题。

针对上述挑战,近日,清华大学深圳国际研究生院智能仪器与装备研究所副研究员余泉课题组另辟蹊径,基于自主研发的亚大气压电喷雾电离技术(SAP-ESI),成功将气体放电等离子体与微液滴界面化学巧妙融合,在常温常压条件下实现了烷烃的高效活化,并用于合成了高附加值的亚胺类化合物。该成果为惰性C-H键活化这一化学“圣杯”难题提供了全新解决方案。

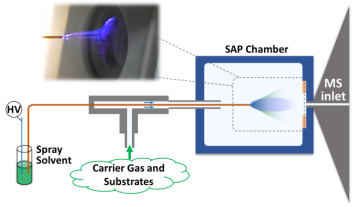

图1.等离子体-微滴融合装置示意图

研究团队对传统的电喷雾离子源进行了关键性改造:在密封反应腔室内引入环形电极,并在喷雾溶液中添加少量盐酸以增强导电性。当施加超过6 kV的高电压时,系统可在喷雾过程中产生稳定的气体放电,形成等离子体-微液滴的深度融合环境(图1a)。这种独特设计使得气态烷烃在进入离子源后,首先被等离子体中的高能粒子撞击,C-H键断裂并生成活性中间体。实验表明,反应气氛对产物选择性具有显著影响。在空气氛围下,环己烷主要生成含氧插入产物(如[C6H10O]+),同时伴有少量氮插入物;而当采用氮气作为载气时,系统可高效生成以氮插入为主的活性物种([C6H12N]+),为后续构建C-N键奠定了基础。

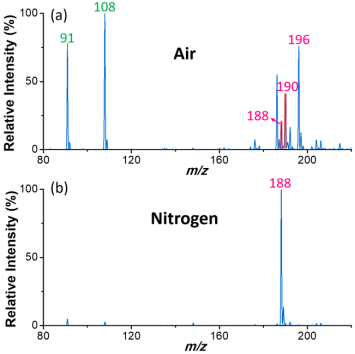

图2.空气和氮气氛围下进行烷烃活化反应产生的质谱图

微液滴体系因其高比表面积、界面强电场和局部强酸性环境,近年来被证实可显著加速多种化学反应。本研究巧妙利用这一特性,在等离子体活化烷烃的基础上,进一步引入气态胺类化合物(如苄胺),使其与活化中间体共同被捕获至微滴表面,触发高效偶联反应。以环己烷与苄胺反应为例,在氮气氛围中,目标亚胺产物[C13H18N]+的生成效率显著提升,而在空气条件下则出现大量副产物(图2),凸显了气氛调控在反应选择性中的核心作用。

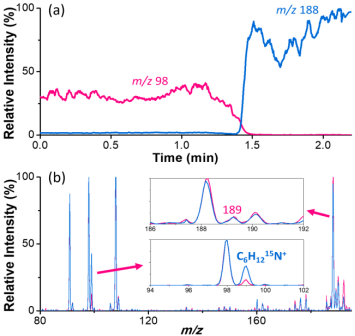

图3.反应过程监测及15N同位素标记实验

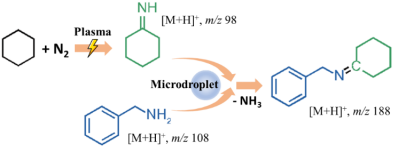

为深入揭示反应机理,研究团队使用离子阱质谱在线追踪了从烷烃活化到亚胺形成的全过程,并结合高分辨质谱和串级质谱对反应产物和中间体进行分析,以鉴定其化学组成及结构。图3所示趋势展示了苄胺加入时从活化产物到目标亚胺的转化,意味着烷烃放电活化生成的含氮活性物质是形成亚胺的关键中间体。更进一步,通过15N同位素标记实验,研究人员证实:反应中引入的氮气直接参与了C-N键的构建,检测到明显的[C6H1215N]+信号增强;而目标亚胺[C13H1815N]+未见显著增加(图3b),排除了苄胺碎裂形成苄基正离子后与烷烃活化产物偶联的路径,这有力支持了“烷烃先被氮化,再与胺缩合”的反应机制。

为进一步验证该方法的实用性,研究团队还设计了在线产物收集装置,通过微型泵将反应腔室内的气态微滴及产物连续抽入置于冰浴中的甲醇溶液,实现产物的高效捕集。在连续运行约三小时后,可收集到浓度约为2 mM的亚胺产物,初步展现了该技术在合成制备方面的潜力。此外,该方法展现出良好的底物普适性,团队测试了19种不同烷烃与伯胺的组合,均能高效生成相应亚胺产物,显示出广阔的应用潜力。

图4.两步反应生成亚胺的机制示意图

该研究实现了以惰性的烷烃和稳定的氮气为起始原料,在无需高温高压、无需过渡金属催化剂的温和条件下,合成高价值亚胺化合物。这不仅打破了传统合成路线对官能团的依赖,也为资源高效利用和绿色化学提供了全新范式。

相关研究成果以“等离子体-微滴方法实现烷烃为底物的可持续亚胺合成”(Sustainable Imine Production Using Alkanes as Substrates via a Plasma-Microdroplet Approach)为题,发表于国际顶级期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)。

论文第一作者为清华大学深圳国际研究生院2022级博士研究生孙爽,通讯作者为余泉,其他作者还包括清华大学深圳国际研究生院教授王晓浩、副教授李星辉,2024级硕士研究生傅乙桀、2022级硕士史勤浩、2022级硕士吴炜龙以及北京大学分子与化学工程学院本科生卜祥睿也参与了相关论文工作。该研究得到了国家重点研发计划、广东省自然科学基金和深圳国际研究生院数据与信息研究院高水平学科建设种子项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c06426

文:余泉

编辑:叶思佳

审核:林洲璐