近日,清华大学深圳国际研究生院教授康飞宇、副教授翟登云团队在石墨负极的储能和界面解析方面取得系列进展。钠离子电池、钾离子电池是大规模电化学储能的重要研究方向,也紧密契合深圳市“20+8”产业布局中的“新材料”和“新能源”两个方向。石墨负极作为这两种新型电池体系的常用负极材料,在储能过程中的结构演变、自放电过程,以及石墨/电解液界面钝化膜(SEI)的稳定性等方面,仍有待深入研究。

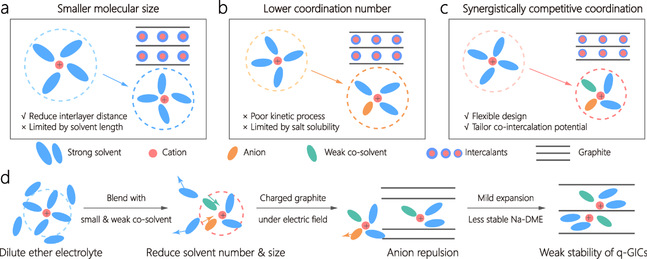

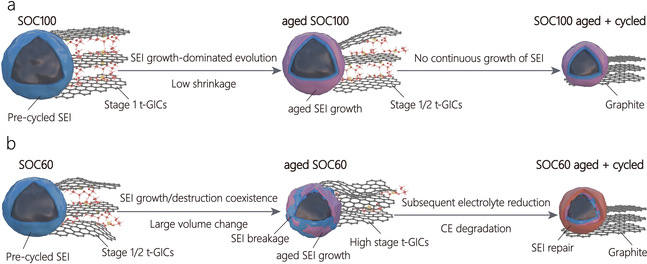

基于此,团队创新性地提出协同式竞争配位的电解液设计理念,实现了共插层溶剂的尺寸和数量的同步降低,构建了更灵活的四元插层化合物。在该电解液体系中,石墨负极具有更温和的插层储钠机制并降低了配位溶剂的稳定性,有效降低了共插层的电位。这一发现为电解液设计调控电位提供了新的思路,可用于筛选其他系列共溶剂。同时,团队聚焦溶剂共插层环境下石墨负极的界面相稳定性问题,以日历老化现象为研究工具,揭示了体积变化对界面相演变的影响。其中,以容量损失和库伦效率变化作为两项指标,量化了插层相退化和SEI演变。

相关成果分别以“通过协同式竞争配位机制调控钠电石墨负极的共插层电位”(Synergistically competitive coordination for tailoring sodium cointercalation potential of graphite)和“石墨负极在日历老化过程中的共插层相退化和醚基SEI演变”(Degradation of sodium co-intercalation chemistry and ether-derived interphase on graphite anodes during calendar aging)为题,发表在《自然·通讯》(Nature Communications)和《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)上。

两篇论文的第一作者为清华大学深圳国际研究生院2023级博士生王佳丽,通讯作者为康飞宇和翟登云。该工作得到了国家自然科学基金和深圳市基础研究项目的资助。

图一 通过协同式竞争配位机制调控钠电石墨负极共插层电位的示意图

图二 不同储钠阶段日历老化过程中石墨负极体积变化对相界面的影响

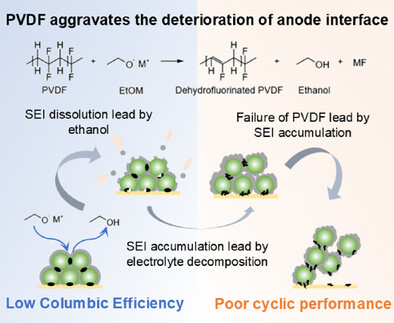

图三 粘结剂的脱氟化氢过程对钾离子电池石墨负极容量衰减的影响机制

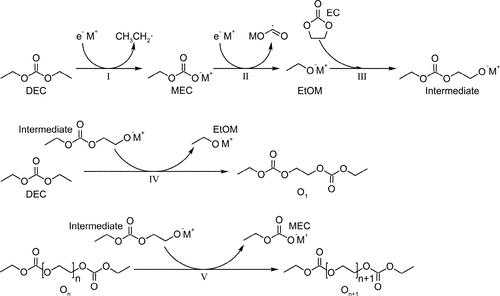

图四 钠离子/钾离子电池碳酸酯类电解液条件下石墨负极SEI形成的反应路径

另外,团队针对石墨负极在钾离子电池循环过程中的容量衰减机理,深入分析了石墨负极SEI的化学组分和电化学形成机理,形成“钾电石墨负极”三部曲。该系列研究首先指出,作为钾离子电池负极,影响石墨存储容量衰减的关键因素不是钾离子嵌入引起的石墨体积变化,而是石墨界面SEI的稳定性。接着,团队利用液相核磁谱学技术,解析出碳酸酯类电解液下石墨容量衰减的主要原因——中间产物醇盐引发的溶液相链式反应,导致大量有机低聚物在石墨界面的持续堆积,并提出了可能的反应路径。最后,研究进一步指出石墨负极中粘结剂对电极结构稳定性的关键作用,揭示出聚偏二氟乙烯粘结剂的脱氟化氢过程加剧了石墨负极的容量衰减。

该系列成果的第一篇以“揭示粘结剂的脱氟化氢过程对钾离子电池石墨负极容量衰减的影响机制”(Unveiling the Influence of Dehydrofluorination of Poly (vinylidene fluoride) Binder on the Failure of Graphite Anode in Potassium‐ion Batteries)为题,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition) 上;第二篇以“揭示钠/钾离子电池石墨负极SEI的形成机理”(Deciphering the formation and accumulation of solid-electrolyte interphases in Na and K carbonate-based batteries)为题,发表在《纳米快报》(Nano Letters) 上;第三篇以“揭示影响钾离子电池石墨负极容量衰减的关键因素”(Key factor determining the cyclic stability of the graphite anode in potassium-ion batteries)为题,发表在《美国化学学会-纳米》(ACS Nano) 上。

三篇论文的第一作者分别为清华大学深圳国际研究生院2023级硕士生颜阳天、2023级博士后胡俊洋和2019级硕士生袁馥,通讯作者为康飞宇和翟登云。该工作得到了国家自然科学基金和深圳市基础研究项目的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-63058-1

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/ee/d4ee00993

bhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202502872

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.3c04401

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.2c03955

文:王佳丽

编辑:叶思佳

审核:林洲璐