在不懈追求更高效、更快速储能解决方案的过程中,最艰巨的挑战之一是如何突破离子在电极材料内部传输的固有局限性。传统无机晶态电极虽因稳定性和能量密度备受推崇,但其刚性晶格结构导致离子迁移缓慢,难以满足超快速充电需求。近日,我院陈振、彭乐乐团队在快充锂离子电池正极关键材料设计领域取得具有重要意义的电池技术研究成果。团队通过创新设计二维垂直梯型聚合物正极材料,成功破解了离子传输效率低下这一制约电池快充能力的核心难题。该技术不仅实现了秒级闪充和创纪录的功率密度,更在超低温极寒环境下展现出卓越性能,有望重塑下一代储能设备的应用场景,在低空飞行或极地探险等特殊应用领域展现出潜力。

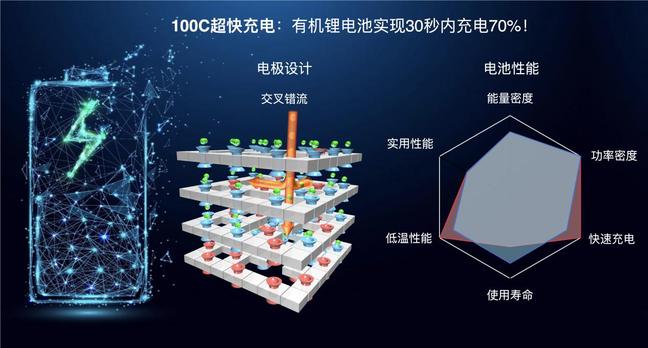

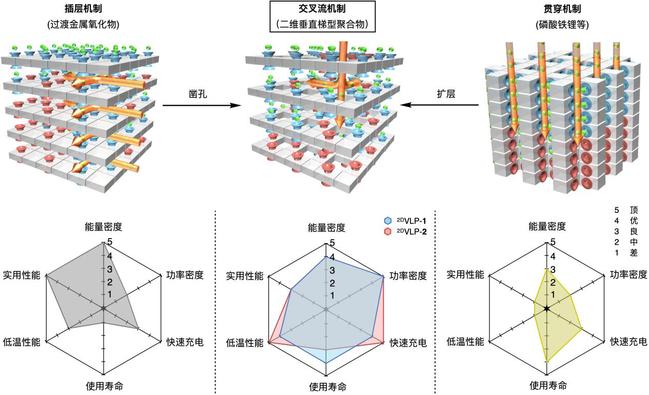

图1 快充正极的交叉流结构设计理念与传统电池性能比较

这项创新的核心在于精心设计的层状纳米片架构。与块体无机正极材料不同,新的有机正极形成了富含层内孔隙和结构性诱导缺陷的基质。这些特征非但无害,反而构成了锂离子传输的重要通道,促使离子在层间实现快速垂直迁移。结合聚合物层间相对较弱的作用力,该结构不仅允许水平方向的锂嵌入行为,更建立了锂离子高速传输的“立体交通网”,实现了垂直与水平方向协同的“交叉流”传导模式(图1)。这种多向离子传导模式颠覆了传统认知——以往学界普遍认为离子扩散主要遵循插层方式或者贯穿方式进行。

研究发现,这种新型正极材料在高电流密度下仅需30秒即可完成70%充电,远超现有电池技术的极限水平。更令人惊叹的是,在零下50 °C的极端低温环境中,材料仍能在3分钟内实现55%的充电量,解决了传统锂电池在低温环境下性能急剧衰减的行业痛点。研究团队还创新性地采用有机-无机杂化策略,在保持超快离子传输特性的同时,显著提升了电极的能量密度和优异的耐久性能。

这项技术的意义不仅在于性能参数的提升,更代表着储能电极材料设计理念的范式转变。二维聚合物正极所展现的结构可控性,为钠、钾等其他离子电池体系提供了新的研发思路,其无重金属、环境友好、资源丰富等的特点,也符合绿色能源发展需求。

随着电动汽车、电动无人机等领域对快速充电技术的需求日益迫切,这项突破性研究展示了让电池实现更快充电速度、更强环境适应性、更好应对未来多样化能源挑战的诱人前景,为下一代储能系统的发展指明了方向。团队表示,该技术已经成功完成了软包电池的组装与性能测试,或将彻底改变未来能源存储和使用方式。

近日,相关研究成果以“错流结构设计实现超快充的二维聚合物正极”(Ultrafast charging of two-dimensional polymer cathodes enabled by cross-flow structure design)为题,以研究论文形式发表在《自然化学》(Nature Chemistry)上。

本文通讯作者为清华大学深圳国际研究生院副教授陈振、彭乐乐,第一作者为清华大学深圳国际研究生院2022级博士生邓先明,其他作者还包括深圳国际研究生院侯庭政助理教授、柳明副教授、周栋副教授,2025级博士生刘利、2023级博士生张新明、2022级博士生吴惠敏、2023级陈永琪、2025级硕士毕业生陈庆轩,以及江苏信息职业技术学院的张树超博士。研究得到广东省科学技术厅、深圳市科创局的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41557-025-01899-5

文:邓先明

图:陈振

编辑:林洲璐

审核:聂晓梅