异质结构材料因其在界面科学、电子学及能源领域中的关键作用而备受关注。异质界面的键合类型直接决定了材料的整体性能:范德华相互作用可形成原子级平整界面,广泛应用于半导体器件,但其界面结合强度较低(仅为0.1–1 J m-2);而化学键合的强度通常比范德华作用高出2–3个数量级,能够显著调控材料的力学性能与电子结构,尤其适用于极端环境下的功能结构材料。

在大电流密度电解水制氢的应用背景下,现有异质结构材料面临双重挑战。一方面,范德华结合的界面难以承受气泡产生的高粘附能(1–100 J m-2),导致催化剂易脱落,造成电极机械失效;另一方面,金属-化合物异质界面处存在的缺陷和电荷转移势垒会阻碍电荷传导,从而增加能耗。尽管目前已通过湿化学合成或气相沉积等方法尝试改进,这些技术仍难以在金属与金属化合物异质界面中同时实现强界面结合与类金属导电性。因此,如何构建兼具化学键合与高导电性的金属性界面,已成为金属-金属化合物异质材料设计中的关键难题。

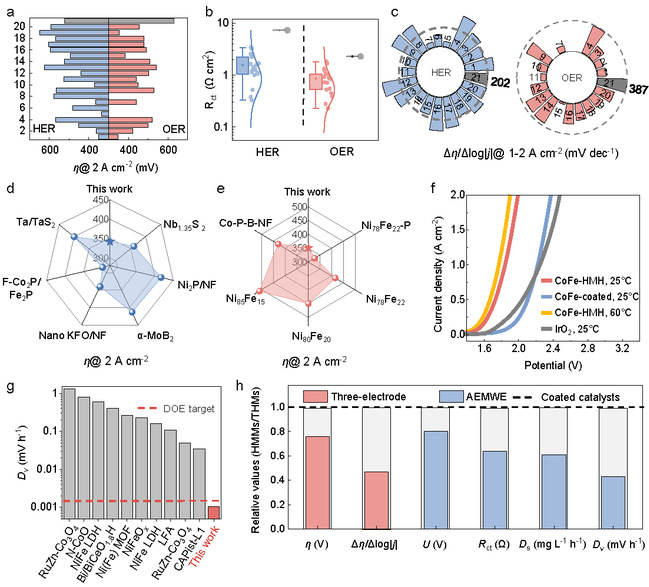

近日,清华大学深圳国际研究生院刘碧录教授团队通过金属源扩散引发的界面键合策略,成功开发了一类具有化学键合金属性界面的同源金属材料。该类材料在界面处具有强界面结合力以保持高机械稳定性,并具有金属性界面以消除电荷转移势垒。异质结构材料界面处的离域电子态和均匀分布的电场证实了金属性界面化学键的形成。团队实现了同源金属材料的通用合成,共计4类20余种材料,形成了一个材料家族体系,并结合原位光学偏振成像技术实现了可放大生产和高通量筛选。以大电流电解水制氢应用为例,同源金属材料所组装的阴离子交换膜水电解槽在大电流密度超千小时运行下的衰减率仅1.06 μV h-1,是迄今为止报道的高电流密度下的最低水平,优于美国能源部2040年的目标。

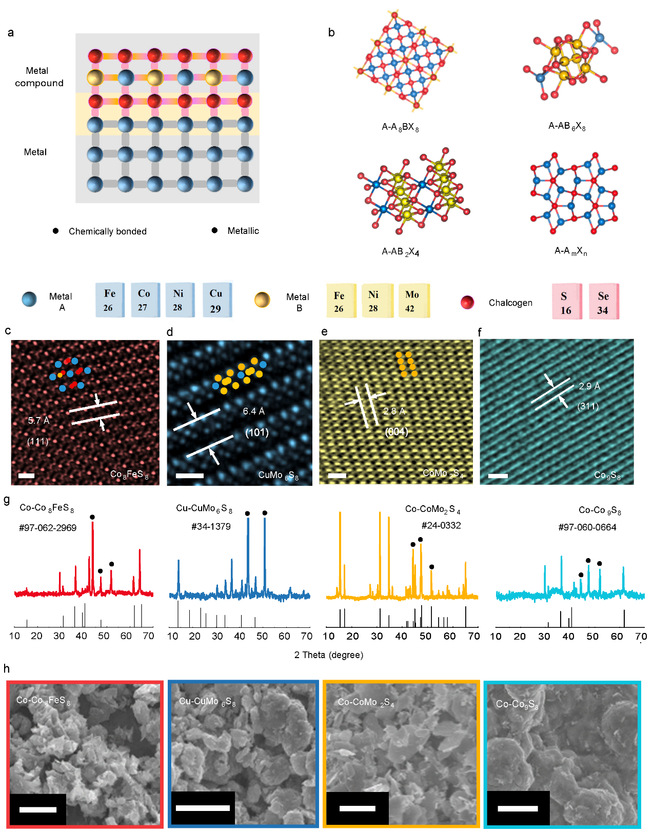

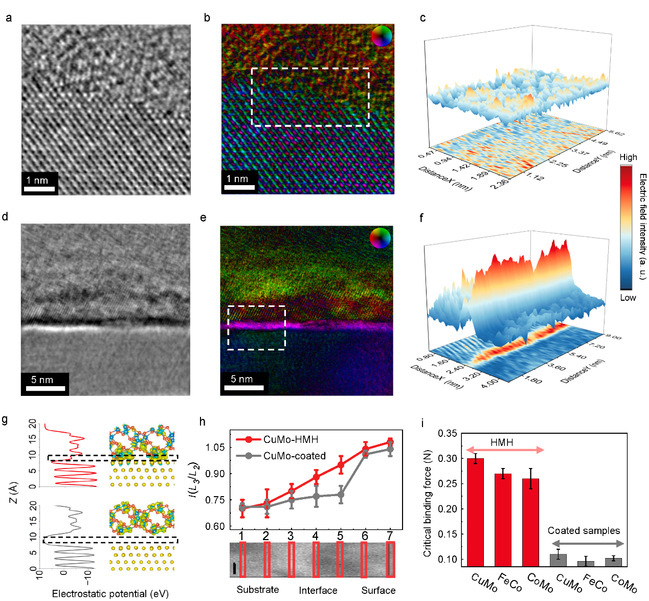

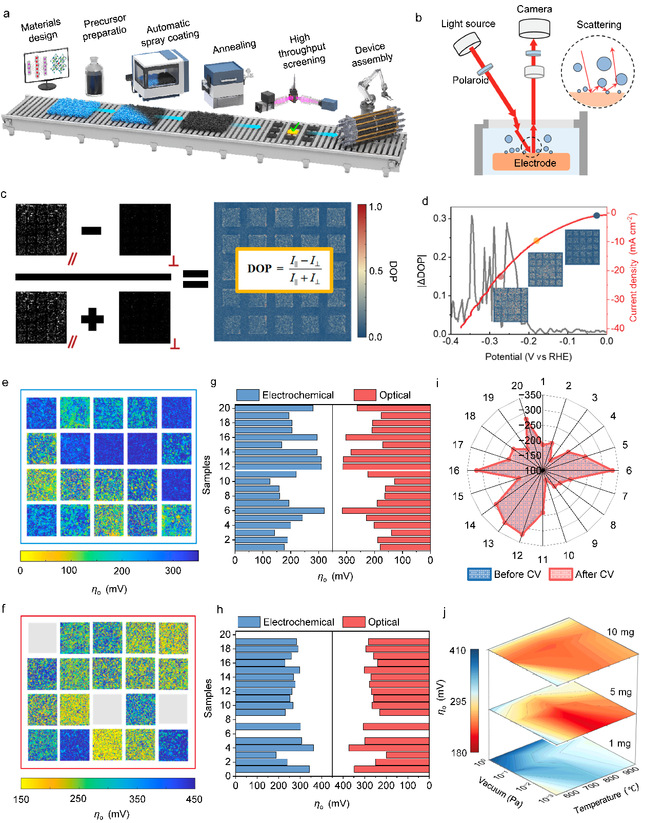

在该工作中,团队展示了同源金属材料的普适合成策略及四类材料的原子级分辨的晶体构型,证实该合成方法的高效与普适性(图1),利用积分相位衬度成像扫描电子显微技术以及微纳米划痕技术,证实了化学键合的金属性界面的存在,并揭示了化学键合的同源金属材料相比于界面弱相互作用的传统粘附型材料在界面电导和力学上的优异性(图2)。进一步地,研究通过原位光学偏振成像技术,实现了该类材料的高通量筛选和放大化制备(图3),所筛选得到的最优异析氢和析氧电极性能显著优于商业铂基催化剂,其组装的阴离子交换膜水电解槽实现了超千小时稳定运行,衰减率指标优于美国能源部2040年标准(图4)。这项工作为构建异质界面和厘清界面电导机制开拓了新策略,也为解决电子和能源器件中的界面电接触问题提供了新思路。

图1. 同源金属材料家族的合成和表征

图2. 化学键合的金属性界面

图3. 同源金属材料的放大化制备和高通量筛选

图4. 大电流密度电催化应用

相关研究成果以“一类化学键合金属性界面的同源金属材料家族” (A family of homologous metal heteromaterials with chemically bonded metallic interface)为题发表在《国家科学评论》(National Science Review)上。

论文共同第一作者为清华大学深圳国际研究生院博士毕业生刘鹤鸣和副研究员余强敏,论文通讯作者为刘碧录。该研究得到国家自然基金委、广东省基础与应用基础研究基金、广东省教育厅创新团队、深圳市科技计划、深圳市基础研究项目以及深圳鹏瑞青年基金等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf311

文、图:刘鹤鸣、余强敏

编辑:叶思佳

审核:林洲璐