9月18日,清华大学深圳国际研究生院环境与生态研究院郑博副教授课题组与清华大学地球系统科学系张强教授课题组的合作研究成果“全球变暖加剧野火健康负担并重塑不平等格局”(Global warming amplifies wildfire health burden and reshapes inequality),以“加速预览”文章(Accelerated Article Preview)的形式在《自然》(Nature)期刊在线发表。该研究是团队继2023年在《科学》(Science)上发表北半球中高纬地区野火碳排放变化及驱动力解析成果,以及今年5月在《自然》(Nature)上发表野火污染调节大气自由基与甲烷收支成果之后,在全球野火排放与气候环境效应方面的又一项重要成果。

野火(wildfires),即自然条件下发生的森林、草原、灌木火灾等,是地球环境的重要干扰因子。野火事件排放大量温室气体和大气污染物,对气候变化和公共健康构成严重威胁。而在气候变化背景下,全球野火发生的频率、强度和时空范围均呈增加趋势。野火烟雾中的细颗粒物(PM2.5)具有较高毒性,野火污染暴露与人群过早死亡风险之间存在显著关联。然而,当前对全球野火排放未来变化趋势、健康影响及气候效应的科学认识仍存在较大不确定性,成为野火风险应对的重要制约因素。

郑博课题组与张强课题组聚焦这一关键科学问题,联合国内外研究团队,在前期构建的全球野火排放与环境健康效应评估方法学框架基础上,研发了基于机器学习模型的野火排放预测技术,并融合多源遥感观测、再分析资料与地球系统模式模拟数据,引入时空动态驱动因子表征野火发生发展过程的多维反馈机制,实现了对未来不同气候情景下野火发生发展与排放的模拟和归因分析;进一步结合大气化学传输模型和健康效应模型,揭示了气候变化背景下未来全球野火排放的健康和气候效应。

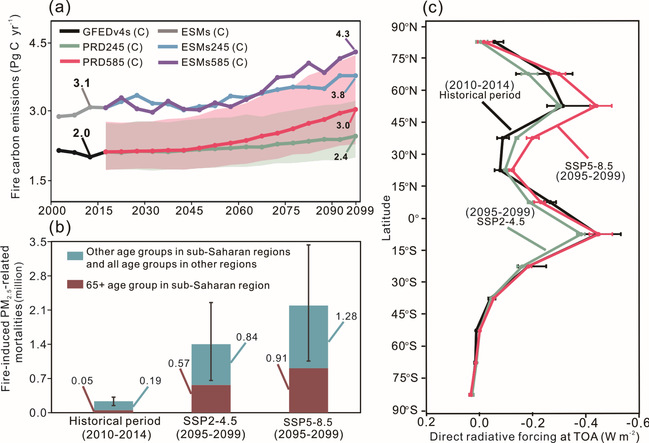

图1 野火排放的历史变化、未来预测及其对PM2.5健康效应和直接辐射强迫的影响

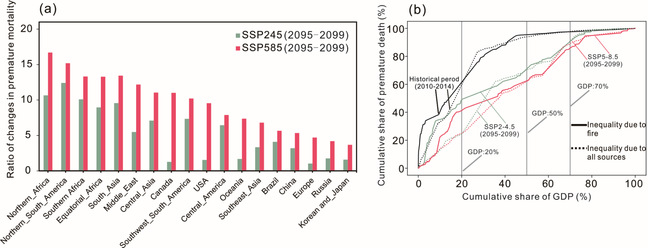

研究发现,随着气候变暖与干旱加剧,未来全球野火活动将显著增强。在中等排放情景(SSP2-4.5)下,到本世纪末,全球野火碳排放与当前水平相比预计增加约23%,全球每年约有140万例过早死亡可归因于野火烟雾PM2.5暴露,为当前水平的6倍(图1)。全球变暖不仅加剧野火污染健康风险,也改变了其在不同区域和经济体之间的分布特征。欠发达地区在全球未来野火健康负担中的占比仍然巨大,然而在全球高升温情景(SSP5-8.5)下,未来发达国家地区野火活动大幅增多,在人口老龄化趋势下,其野火健康风险在全球的占比将明显提升,影响了野火PM2.5暴露健康风险的区域差异化格局(图2)。

图2 不同地区野火PM2.5健康效应及其全球分布格局(历史与未来情景对比)

研究进一步发现,尽管未来野火排放增加将导致全球尺度野火气溶胶直接辐射强迫的冷却效应增强,但在北极地区,这一冷却效应到本世纪末将减弱约0.06 W/m2(SSP2-4.5情景下),对未来极地变暖产生潜在推动作用(图1)。尤为值得注意的是,虽然野火气溶胶的冷却效应可在一定程度上缓解局地变暖趋势,但野火产生的温室气体排放以及对森林碳汇功能的破坏都将加剧气候变暖。野火-气候变化之间的多维度影响与反馈机制凸显了野火管控的复杂性和紧迫性。

该研究拓展了人工智能技术在野火气候环境效应评估中的应用,团队构建的全球野火排放与气候环境效应评估框架可为进一步开展相关研究提供科学工具。团队在这一方向的系列研究成果为深入理解气候变化、野火风险与人群健康之间的复杂关联关系提供了关键科学证据,启发决策者在制定气候变化与空气污染应对策略时,应充分考虑野火这一风险因子,加强监测预警与应急响应能力,推动野火污染跨区域协同治理。

郑博和张强为论文共同通讯作者,清华大学深圳国际研究生院博士后赵俊日(已出站,现为日本名古屋大学特任助理教授)为论文第一作者。论文合作者包括中国科学院外籍院士、清华大学杰出访问教授、法国环境与气候科学实验室研究员菲利普·西亚斯(Philippe Ciais),来自美国加州大学欧文分校、奥地利国际应用系统分析研究所、澳大利亚联邦科学与工业研究组织的多名合作研究者,以及清华大学深圳国际研究生院的研究生。研究受到国家自然科学基金、“碳中和与能源智联”项目以及新基石科学基金会科学探索奖支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09612-9

团队在全球野火排放与气候环境效应方面的相关成果:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09004-z

https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade0805

文/图:郑博

编辑:叶思佳

审核:林洲璐