针对可再生间歇能源导致的电合成双氧水(H2O2)效率与稳定性问题,近日,清华大学深圳国际研究生院副教授吴乾元、王文龙团队通过界面工程调控,成功构筑了一种双位点催化剂。该催化剂利用异质团簇诱导氧空位与内建电场,有效促进水电解和自由基生成,实现了阴极与阳极的双氧水同步电合成。

随着全球能源危机与环境问题的日益严峻,开发绿色、可持续的化学品生产途径成为热点研究方向。双氧水作为一种高效、环境友好的氧化剂,广泛应用于水处理、消毒杀菌、造纸漂白及绿色有机合成等领域。然而,目前工业上主要采用蒽醌法生产双氧水,该工艺能耗高、流程复杂,需要集中化生产,且存在运输风险,因此当前亟需探索更为清洁和分布式的合成方法。电化学合成双氧水基于两电子氧还原反应(2e−ORR)和两电子水氧化反应(2e−WOR),为替代传统工艺提供了新途径。然而,该方法通常依赖稳定的直流电源驱动,在实际应用中,可再生能源(如太阳能、风能、潮汐能)具有波动性和间歇性,直接耦合会导致电合成过程不稳定、法拉第效率下降及催化剂失活等问题。因此,开发能够同时高效驱动2e−ORR与2e−WOR两种反应的双位点催化剂,实现催化剂与波动能源的高效适配,是推进电合成双氧水实际应用的关键,也是应对能源波动性的重要策略。

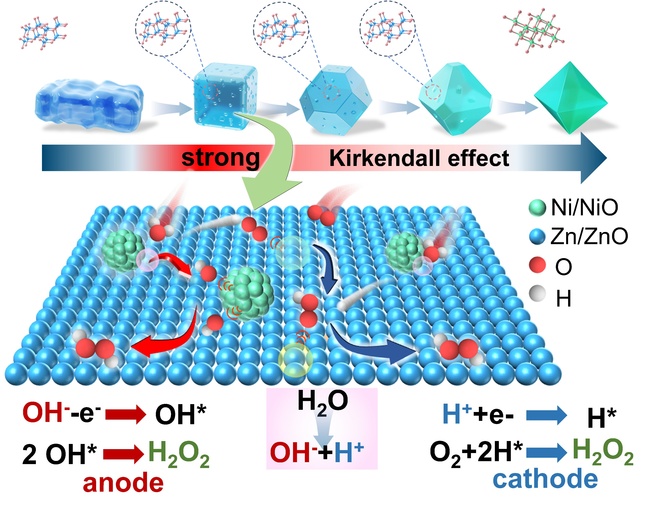

双氧水双位点合成示意图

本研究利用柯肯达尔效应进行界面调控,构筑了具有暴露(100)晶面的NiZnOx-C催化剂。NiOx团簇能够诱导氧空位和内建电场,从而促进水分子的活化及随后的氢自由基和羟基自由基形成,使得单一催化剂即可在阴极和阳极快速实现双氧水电合成。值得注意的是,阴极上的两电子氧还原反应(2e−ORR)实现了高浓度双氧水的快速合成(33987 mg L−1,33.18 mol gcatalyst−1 h−1)。NiZnOx-C在连续流动反应器中表现出稳定的2e−ORR/WOR耦合能力,在模拟交流电条件下可靠运行4小时,并在安培级直流电下实现了最高150.9%的总法拉第效率。本研究不仅为基于柯肯达尔效应的界面工程提供了新见解,也证明了将间歇性可再生能源直接耦合至双氧水电合成体系的可行性。

近日,该成果以“柯肯达尔效应驱动的界面工程促进水分解实现阴阳极双氧水双位点电合成”(Kirkendall Effect-Driven Interface Engineering Facilitates Water Dissociation for Dual-Site H2O2 Electrosynthesis Simultaneously at the Anode and Cathode)为题,发表在国际期刊《德国应用化学国际版》(Angewandte Chemie International Edition)上。

吴乾元、王文龙为论文的共同通讯作者,清华大学深圳国际研究生院2022级博士蔡鑫豪为论文的第一作者。研究得到国家自然科学基金、深圳市科技计划、深圳鹏瑞基金会鹏瑞青年教师计划以及广东省普通高校城市水循环生态安全保障创新团队项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202512046

文/图:蔡鑫豪 吴乾元

编辑:叶思佳

审核:林洲璐