近年来,全球公共健康正面临新污染物带来的系统性挑战。新污染物因其隐蔽性、持久性及潜在健康危害,被联合国环境规划署和世界卫生组织等国际机构列为全球环境治理重点。1,4-二噁烷(C4H8O2)作为典型代表,具有高水溶性、难降解和潜在致癌性,广泛存在于工业生产及日常消费品中,已成为全球环境风险的前沿议题。在20世纪末,该物质曾主要用于氯化溶剂的稳定剂,排放集中于欧美日传统工业国。近年来,作为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)生产与表面活性剂合成的副产物,1,4-二噁烷的无意排放呈上升趋势,已在地表水与饮用水中被频繁检出,构成长期暴露风险。然而,目前1,4-二噁烷仍缺乏系统的排放清单和长期赋存追踪,风险评估与监管标准差异显著,增加了跨区域环境治理与健康风险管控的不确定性。

近日,清华大学深圳国际研究生院环境与生态研究院助理教授林楠团队发表系统性综述,整合多介质监测、产业统计与市场数据,全面梳理了该污染物的全球排放来源、时空赋存特征及监管差异,提出全球排放量估算与“遗留污染+新兴污染”并存的全球污染格局,并构建了排放-污染-监管协同分析框架。

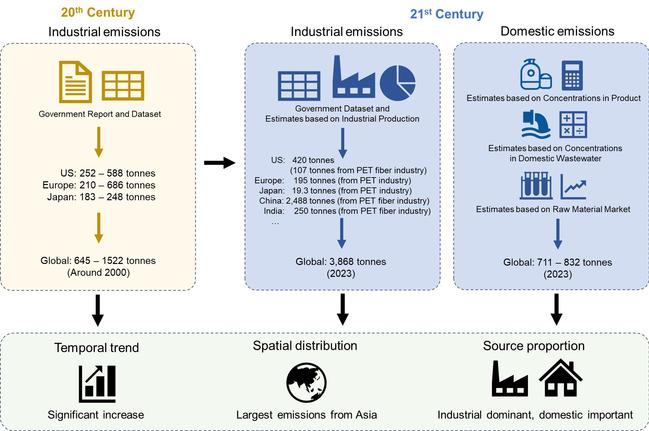

研究发现,全球工业排放量由20世纪末的约645–1522吨/年增长至2023年的3868吨/年,且正由美国、德国、日本等历史生产国向亚洲转移,PET相关产业为当前主要工业排放源;同期生活源(家庭与个人护理产品)年排放约711–832吨,约占全球总量的17%,成为被低估的“隐形”排放源。在全球赋存特征上,综述指出“遗留污染与新兴污染”并存的时空分布格局:历史生产国的地下水系统仍承载着早期工业遗留污染,衰减缓慢;而许多快速工业化国家和地区(如中国)在地表水和饮用水中观测到显著上升趋势,直接增加人群暴露风险。监管方面,各国饮用水限值差异极大(从0.35 μg/L到50 μg/L不等),反映出对致癌机制与暴露假设的不一致,导致“标准碎片化”,阻碍跨区域协同管控。

图1 1,4-二噁烷的全球排放量估算框架与排放特征

图2 全球水环境中1,4-二噁烷的时空赋存特征

基于上述发现,研究团队提出若干政策与研究建议:优先向源头控制转变——在相关产业的污水处理厂口与饮用水水源地建立标准化监测;制定并公开可更新的全球排放清单与长周期监测网络;加强对低剂量长期暴露和致癌作用机制的关键科学研究;并推动消费品含量限值与产业过程减排等上游管控措施,以补足单靠末端饮用水处理难以长期有效治理的不足。

该综述为理解1,4-二噁烷的全球排放格局、时空迁移与监管差异提供了系统证据,亦为新污染物治理、健康风险评估与国际标准协调提供了可操作的政策参考。

相关成果近日以“1,4-二噁烷的科学现状:排放源、全球污染与监管差异”(State of the science on 1,4-dioxane: Emission sources, global contamination, and regulatory disparities)为题,发表在《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)上。

林楠为论文第一作者兼通讯作者,论文合作者包括西湖大学研究员张岩岩、美国密歇根大学安娜堡分校教授斯图尔特·巴特曼(Stuart Batterman),以及来自国能龙源环保有限公司、华东师范大学和昆明理工大学的多名合作研究者。研究受到国家自然科学基金、国家重点研发计划和上海市扬帆专项等多个项目的支持。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c05147

文、图:林楠

编辑:叶思佳

审核:林洲璐