近日,清华大学深圳国际研究生院副教授耿子涵团队联合鹏城实验室等单位,创新提出一种基于级联微环谐振器的光电神经网络架构,团队通过器件结构创新与系统级的优化设计,实现了高消光比与窄带宽,显著提升了系统的光谱密度与计算密度。结合特殊设计的光电信号调制及探测电路,成功攻克因光强非负性而难以实现负权重表达的难题。在手写数字识别与细胞边缘提取、分类等任务中均展现出优异性能,为高密度光电计算芯片的研究与发展奠定基础。

图1 文章封面图

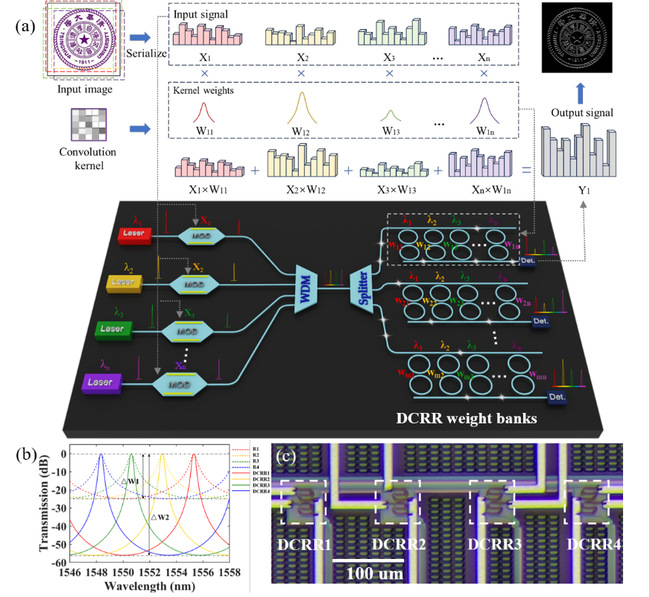

图2 基于级联微环谐振器的光电神经网络原理示意图

随着人工智能算法复杂度的持续提升,传统电子计算架构在算力密度与能效上面临瓶颈,越来越难以满足大数据时代智能算法对算力的需求。光电神经网络因其低延迟、低功耗、大带宽和高并行性等优势受到关注,成为解决算力问题的重要方向。然而,现有的基于微环谐振器的光电神经网络性能受限于单环结构的低消光比、大通道串扰及有限的权重可调范围等问题,且传统架构依赖平衡探测器来实现正负加权操作,增加了系统的成本与复杂度。

针对上述难题,研究团队提出了一种基于级联微环谐振器的光电神经网络架构。该系统通过器件结构创新,实现了55dB的高消光比、0.17nm的窄带宽,使得光谱密度提升6倍,计算密度达2.48 TOPS/mm²。同时,结合所设计的信号调制与探测电路,仅使用单个探测器就能实现正负加权操作,降低了成本与系统复杂度,推动光电计算向高密度、高精度方向发展。

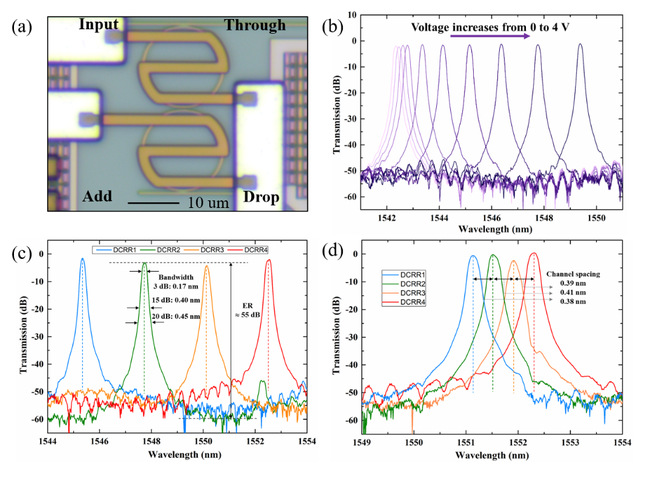

系统核心的级联微环谐振器加权计算单元在绝缘体上硅平台制造,每个单元由上下两个直波导和中间半径相同的两个环形波导组成,每个环形波导上方覆盖加热电阻独立调控。实验结果显示,器件的消光比大于55dB、半高全宽小于0.2nm,2.4nm信道间距下串扰低于-45dB。信道间距缩短至0.4nm时,可实现相邻信道串扰不超-15dB。在相同光谱资源下,这种设计能够使光谱密度比常用单环架构提升6倍,为高密度波分复用光电计算提供硬件支撑。

图3 级联微环谐振器的器件结构与性能表征

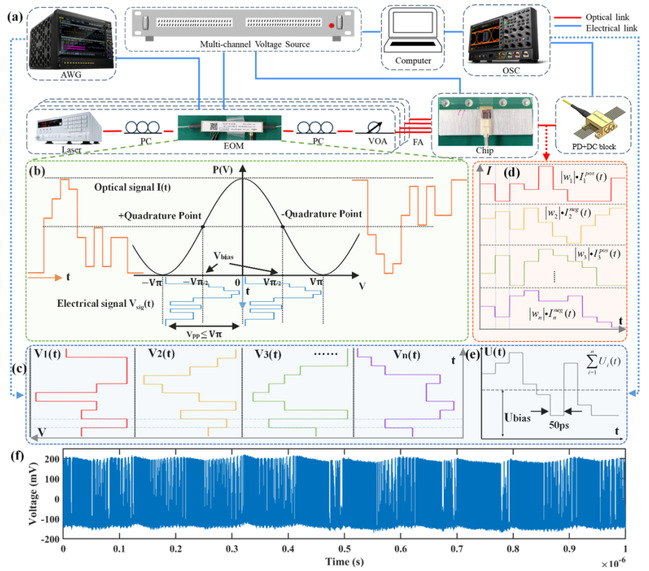

团队提出的基于单个光电探测器的正负加权架构,能够简化光电计算系统。将不同波长输入信号的光电调制器件偏置在不同工作点,结合多波长微环架构与光电交流探测,无需平衡探测器即可实现正负加权。针对负权重难题,利用光电调制器传输曲线特性与电容隔直特性,将静态工作点置于传输曲线负斜率线性区实现波形反转,光电转换后经电容滤波去除直流分量,即得负加权结果。该方法规避了传统平衡探测对器件一致性的严苛要求,能够降低硬件成本与面积,助力大规模光电集成计算系统落地。

图4 系统实验装置及正负加权原理示意图

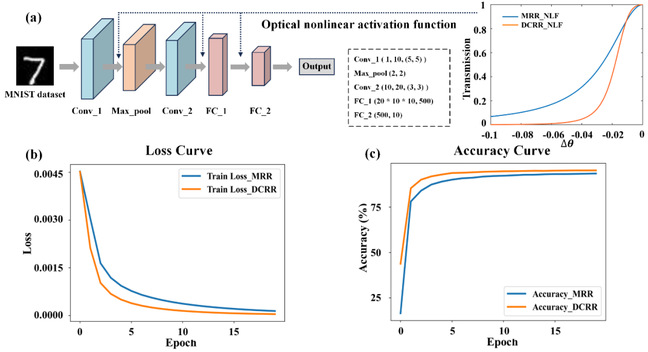

此外,设计的级联微环谐振器兼具线性加权与非线性激活功能,作为线性加权单元时,其动态权重调节范围更广、抗噪声鲁棒性更强,计算密度达 2.48 TOPS/mm²,优于多数现有基于微环的光电神经网络方案。同时,其透射曲线的非线性映射特性也可用作非线性激活函数,相比单环架构,透射曲线斜率更陡、导数更大,用于手写数字数据集训练时,收敛更快,识别准确率达95.23%,高于单环的93.5%。

图5 级联环型谐振器作为非线性激活函数的神经网络训练对比实验

该研究成果以“级联微环谐振器实现低串扰高密度光子卷积计算”(Cascaded Micro-Ring Resonators for Low-Crosstalk High-Density Photonic Convolutional Computing )为题发表在国际期刊(Laser & Photonics Reviews),文章被选为当期封面文章之一。清华大学深圳国际研究生院2022级数据科学和信息技术专业博士生黄宇龙为论文第一作者,鹏城实验室王磊研究员、清华大学深圳国际研究生院副教授耿子涵为共同通讯作者。研究工作获得了国家自然科学基金、深圳市科技创新委员会、广东省基础与应用基础研究基金等项目的支持。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202570064

文/图:耿子涵、黄宇龙

编辑:林洲璐